10月24日(火)に開催しましたAIKO SciLingual Webinar「医薬業界にChatGPT翻訳は有用か? 」の中でも紹介させていただきましたChatGPTとAI翻訳の訳文の比較について、本記事でも改めてご紹介させていただきます。

https://note.asca-co.com/n/n81a8dddb3d1c

治験実施計画書を翻訳してみる

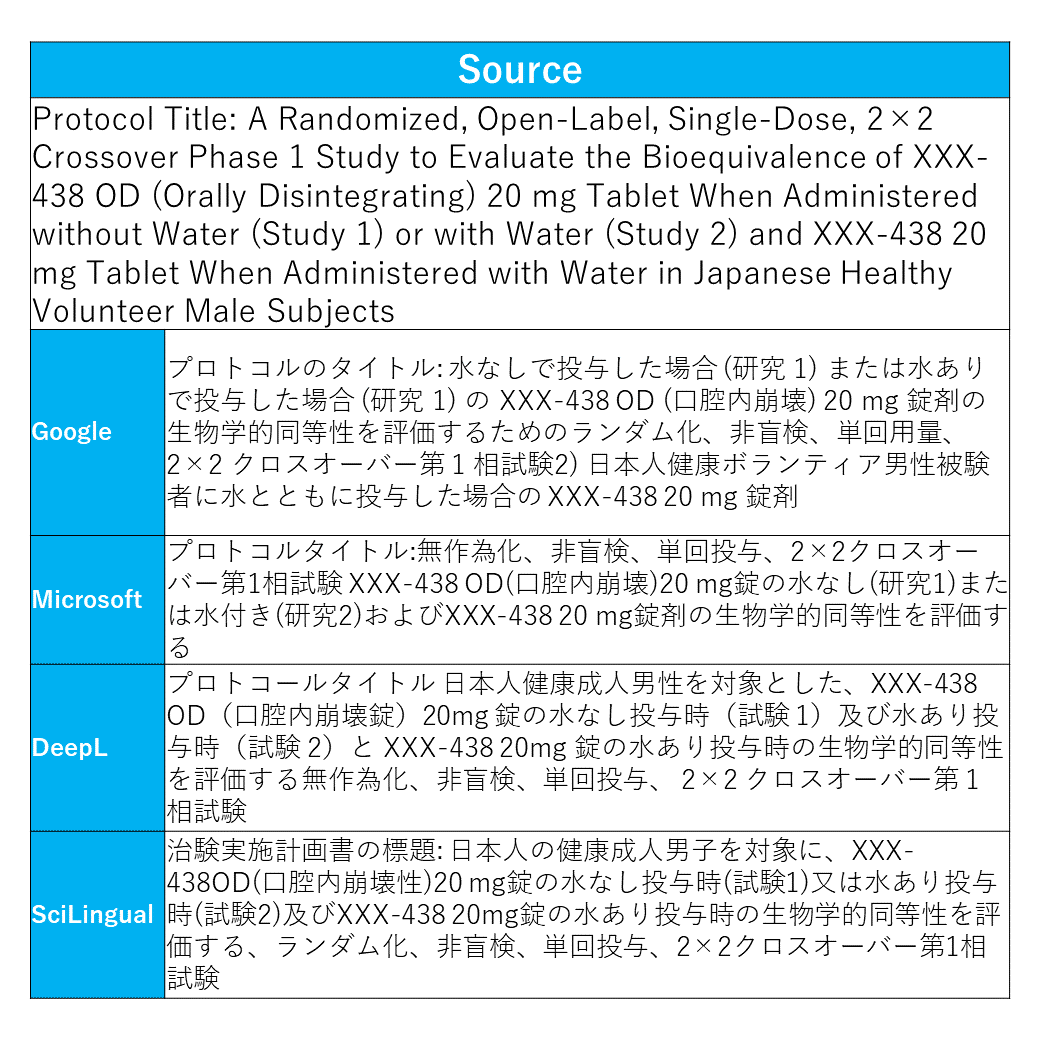

今回は、clinicaltrials.govから公開されている文章を引用し、各AI翻訳とChatGPTに翻訳させて、比較してみようと思います。

Protocol Title: A Randomized, Open-Label, Single-Dose, 2×2 Crossover Phase 1 Study to Evaluate the Bioequivalence of XXX-438 OD (Orally Disintegrating) 20 mg Tablet When Administered without Water (Study 1) or with Water (Study 2) and XXX-438 20 mg Tablet When Administered with Water in Japanese Healthy Volunteer Male Subjects

clinicaltrials.gov( https://classic.clinicaltrials.gov/ProvidedDocs/93/NCT03808493/Prot_000.pdf )

従来のAI翻訳・機械翻訳で翻訳してみる

上記の例文を、それぞれGoogle翻訳 とMicrosoft翻訳 、DeepL 、医学・医薬特化のAI翻訳「SciLingual 」に翻訳させてみましょう。

ご覧になられていかがでしょうか。医学・医薬に特化させたAI翻訳SciLingualの訳出は「Protocol Title: 」を「治験実施計画書の標題: 」というように訳しており、専門分野に特化させた学習がされているので細かなところまで翻訳できているのではないでしょうか。

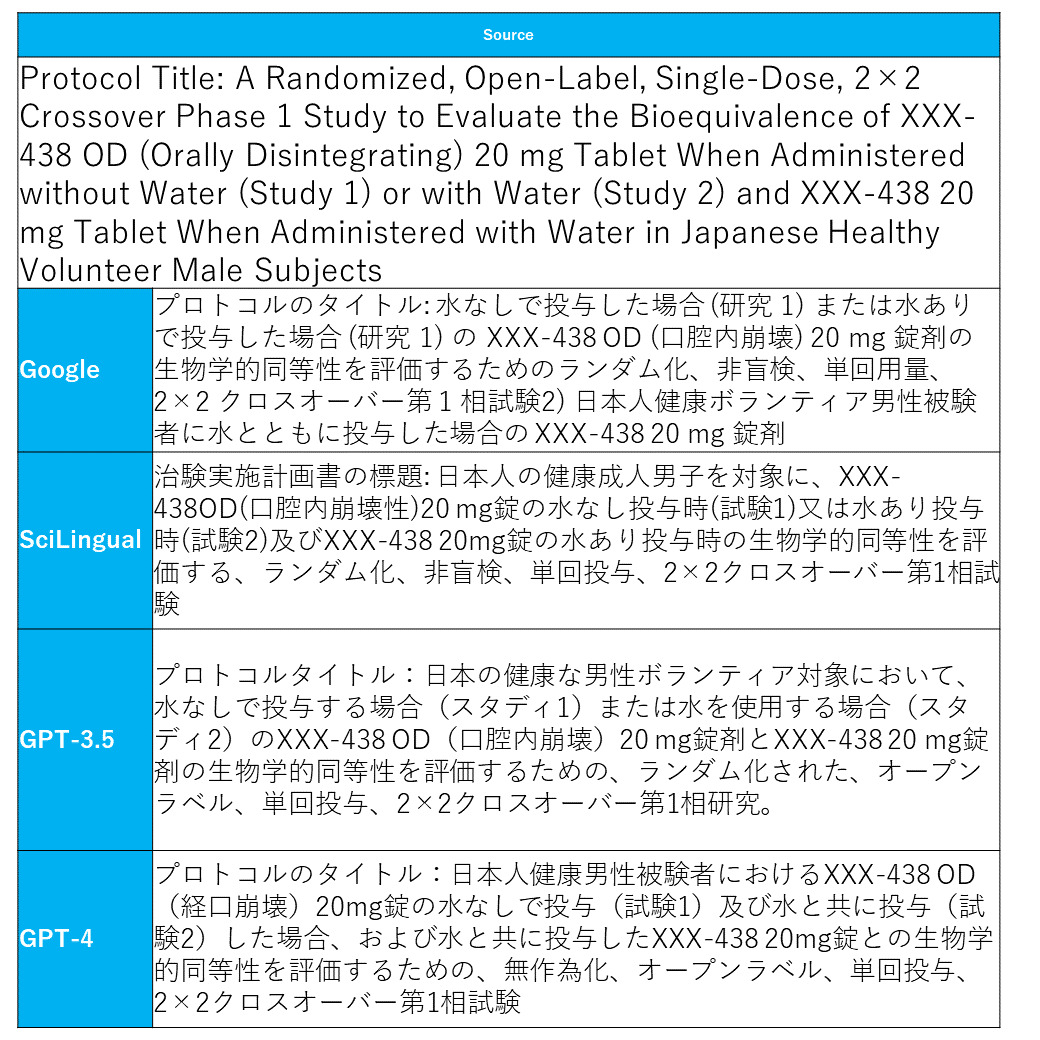

AI翻訳とChatGPTの翻訳文を比較する

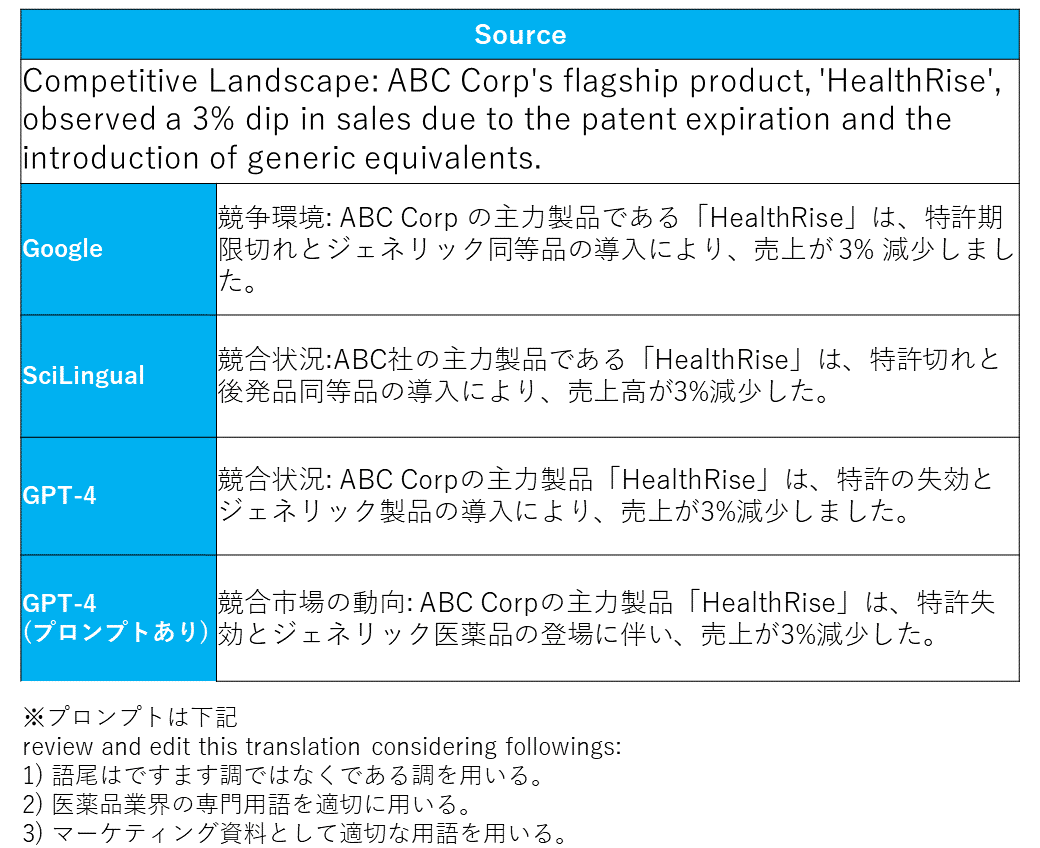

では、続いてGoogle翻訳、医学・医薬特化のSciLingual、ChatGPT 3.5と4で訳文を比較してみましょう。

GPT-3とGPT-4へのプロンプト(指示)は「以下の文章を日本語に翻訳してください」のみですので、もしかしたらプロンプトをもっと工夫すればより翻訳精度は向上 するのかもしれません。プロンプトを工夫しようとすると、それだけChatGPTの操作に手間がかかってしまう ということです。

翻訳をするのに効率的なツールとは

AI翻訳ツールとChatGPT、どちらが「翻訳」という作業をする上で、より効率的なのでしょうか。現時点では翻訳に特化して開発されている従来のAI翻訳を使って翻訳をすることが一番効率的 だというものでした。AI翻訳の翻訳速度はChatGPTよりも格段に速いです。

ChatGPTは1文字1文字の応答となり、結果が返ってくるまでに時間がかかる 特に、ボリュームのある文章を原文に過不足なく正確に翻訳することが求められる医薬文書では、AI翻訳とChatGPTを比較するとAI翻訳の方に軍配が上がるのかもしれません。

では、ChatGPTを医薬業界の翻訳で活かすには、どのようにすれば良いのでしょうか。

都度、翻訳の修正指示ができる強み

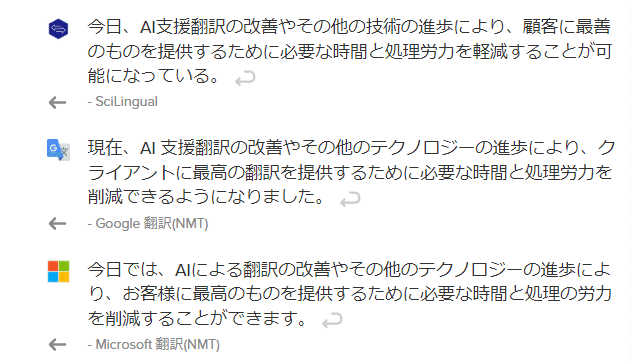

ChatGPTの強みはどこでしょうか。一番の強みは、リアルタイムでやり取りができるところにあります。ChatGPTは本当の翻訳ができる 」という形で表現しました。

上記は、マーケティング文書をGoogle翻訳、SciLingual、ChatGPT-4に翻訳させたものを比較したものです。場合によってはわかりやすくするために補足が必要なマーケティング文書において、都度修正の指示を行えるChatGPTによる翻訳は、もしかしたら適しているのかもしれません。

AIで翻訳をする上で重要なこと

これまでAI翻訳とChatGPTの翻訳を比較してきました。

つまり、AI翻訳を使って翻訳をする上で重要なことは、翻訳する文章や用途に合わせて使用する各AI翻訳の訳出を比較して、吟味し、「いいとこどり」をすることが重要 だと言えます。

同じ英文でも、AI翻訳エンジンによって翻訳が微妙に異なる。 結論は

1つのAI翻訳にとらわれることなく、複数のAI翻訳を比較して翻訳をすることで、選択肢が広がって、スピードアップにつながるということが大事 だと言えるでしょう。これまでGoogle翻訳やMicrosoft翻訳、DeepLやSciLingualなど複数のAI翻訳を比較していた中のひとつとして、これからは新たにChatGPTを加える という使い方をすることが一番かしこい使い方であると言えます。

弊社では従来の人の手による医薬分野専門の翻訳 に加え、医学・医薬特化のAI翻訳プラットフォーム「AIKO SciLingual」 の提供、加えてAIKO SciLingualから生成された翻訳結果のポストエディットサービス も承ります。

https://www.asca-co.com/special/aiko/

https://www.asca-co.com/contact/index.html

ASCAのAI翻訳に関する取り組みは下記

https://note.asca-co.com/m/m750a0ed88ad7