産業翻訳ではAI翻訳を活用した翻訳プロセスの構築とツールの導入が一般的になっています。

株式会社アスカコーポレーションでは、独自開発の医薬特化のAI翻訳エンジン「SciLingual」を活用し、翻訳の生産性と品質を向上に取り組んでいます。

文書特化型AI翻訳エンジンの必要性

医学・医薬分野の翻訳は高度な専門性が求められ、語彙の特殊性や構文の複雑さ、正確性の要求品質が高いことが特徴です。

AI翻訳エンジンのドメインアダプテーションやカスタムAI翻訳エンジンを用いて、専門領域に特化したMTエンジンを作ることが可能ですが、より細分化された分野・用途に応じた文書特化型MTエンジンを構築できれば、さらに精度を改善できると考えられます。本研究では、詳細分野に特化したMTエンジンを作成し、そのカスタムAI翻訳エンジンを活用した実務翻訳での実用性を評価しました。

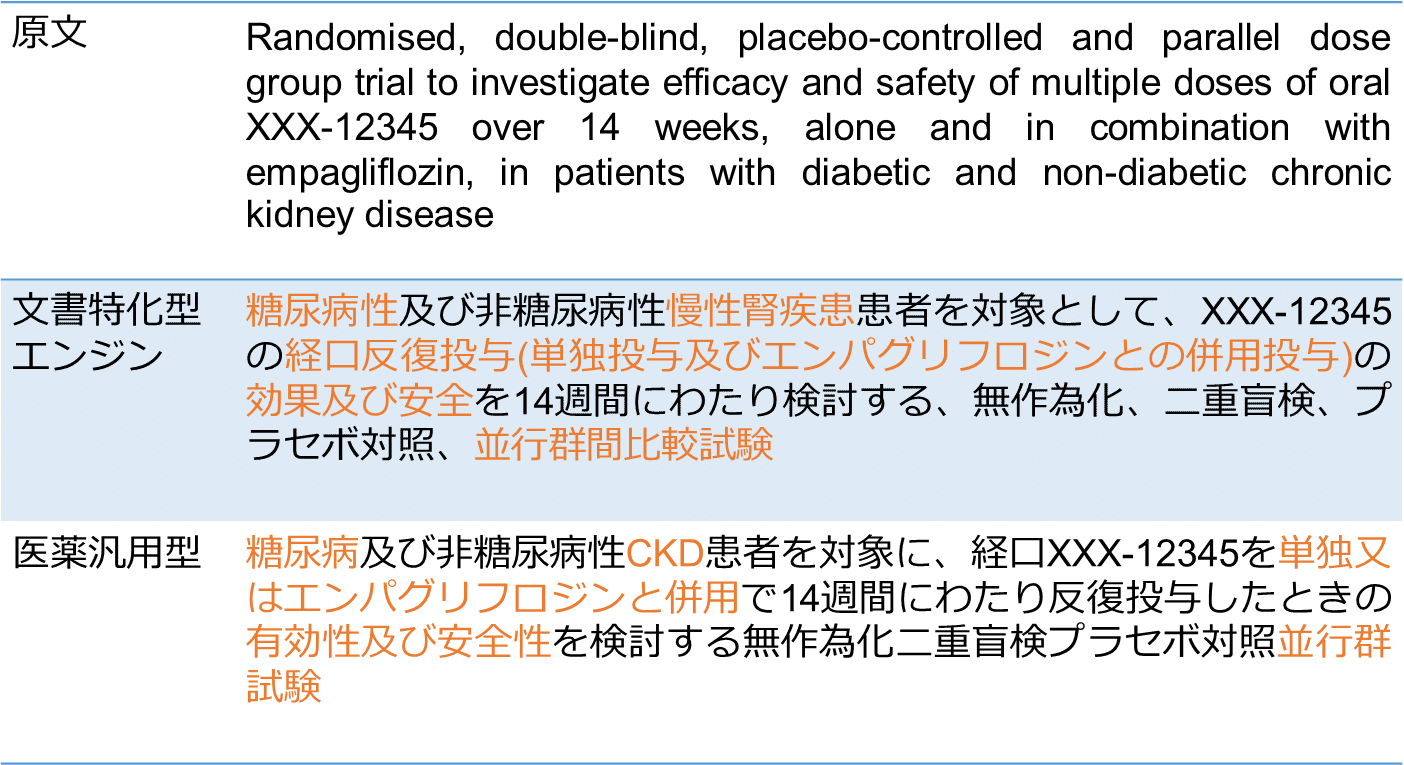

医薬汎用モデルと文書特化モデルの比較

本研究では、医薬分野の特定文書に特化した AI翻訳エンジンを2種類構築し、それぞれ医薬汎用型エンジンと比較しました。まず、医学・医薬分野の教師データ40万文で訓練を行い、医薬汎用型エンジンを作りました。次に、英日方向では医学論文のテキスト13万文、日英方向では医薬品臨床試験の計画書からのテキスト19万文を追加して訓練し、文書特化型エンジンを作りました。結果として、文書特化型エンジンは医薬汎用型エンジンよりも高いBLEUスコアを示しました。これらのエンジンをプロ翻訳者にフルポストエディットしてもらい、その「実力」を評価することが本研究の目的です。

実験デザイン

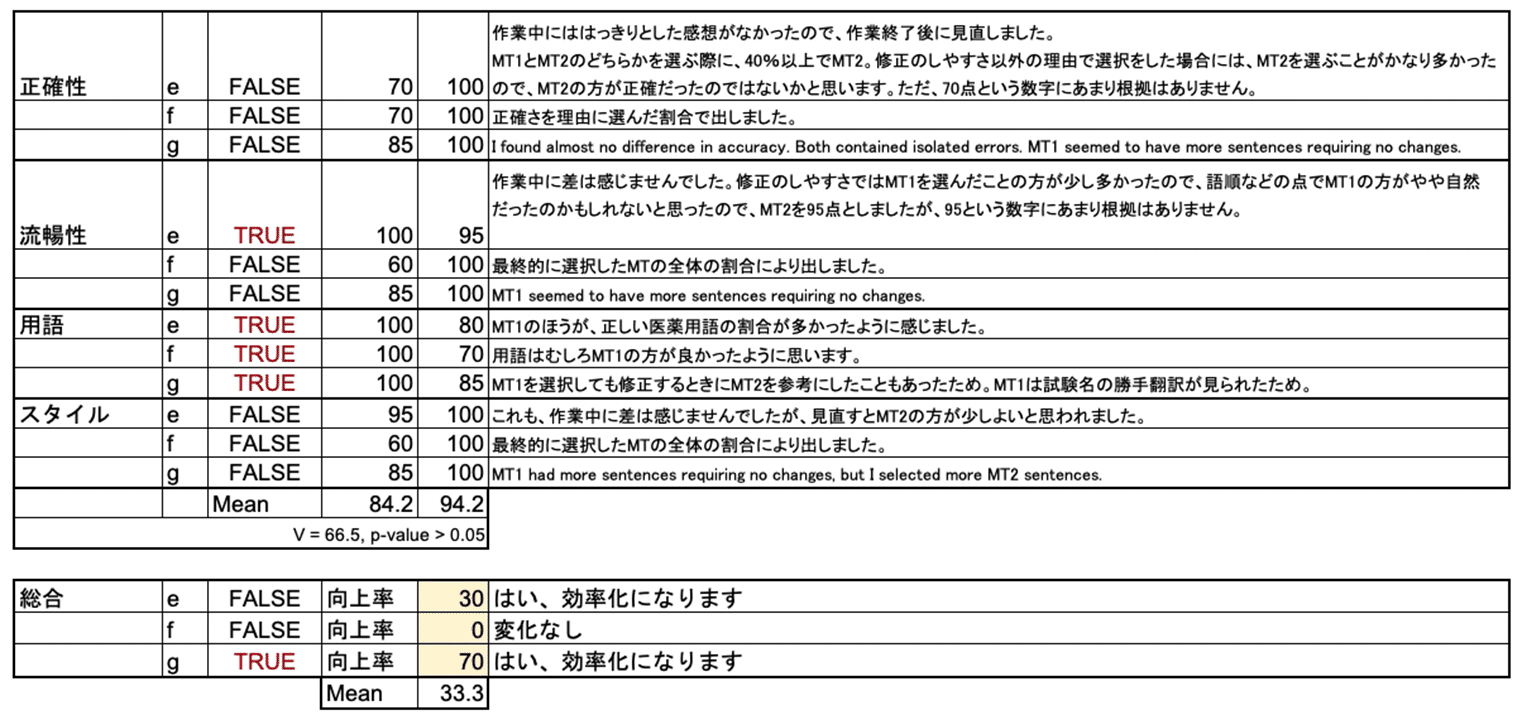

本研究では、英日・日英のプロ翻訳者6名が参加し、医学文書と治験文書を文書特化型と医薬汎用型の2種類のAI翻訳にかけ、MTの選択とフルポストエディット(PE)を行いました。参加者は、どちらのMTがPEしやすいかを判断し、選択理由を記述、選んだAI翻訳エンジンをフルPEし、修正箇所にエラーカテゴリーを付与、修正理由を記述しました。全ての作業が終了した後、主観品質評価・効率性・認知負荷・満足度などのアンケートを実施しました。作業はMS Word上で行われました。

結果

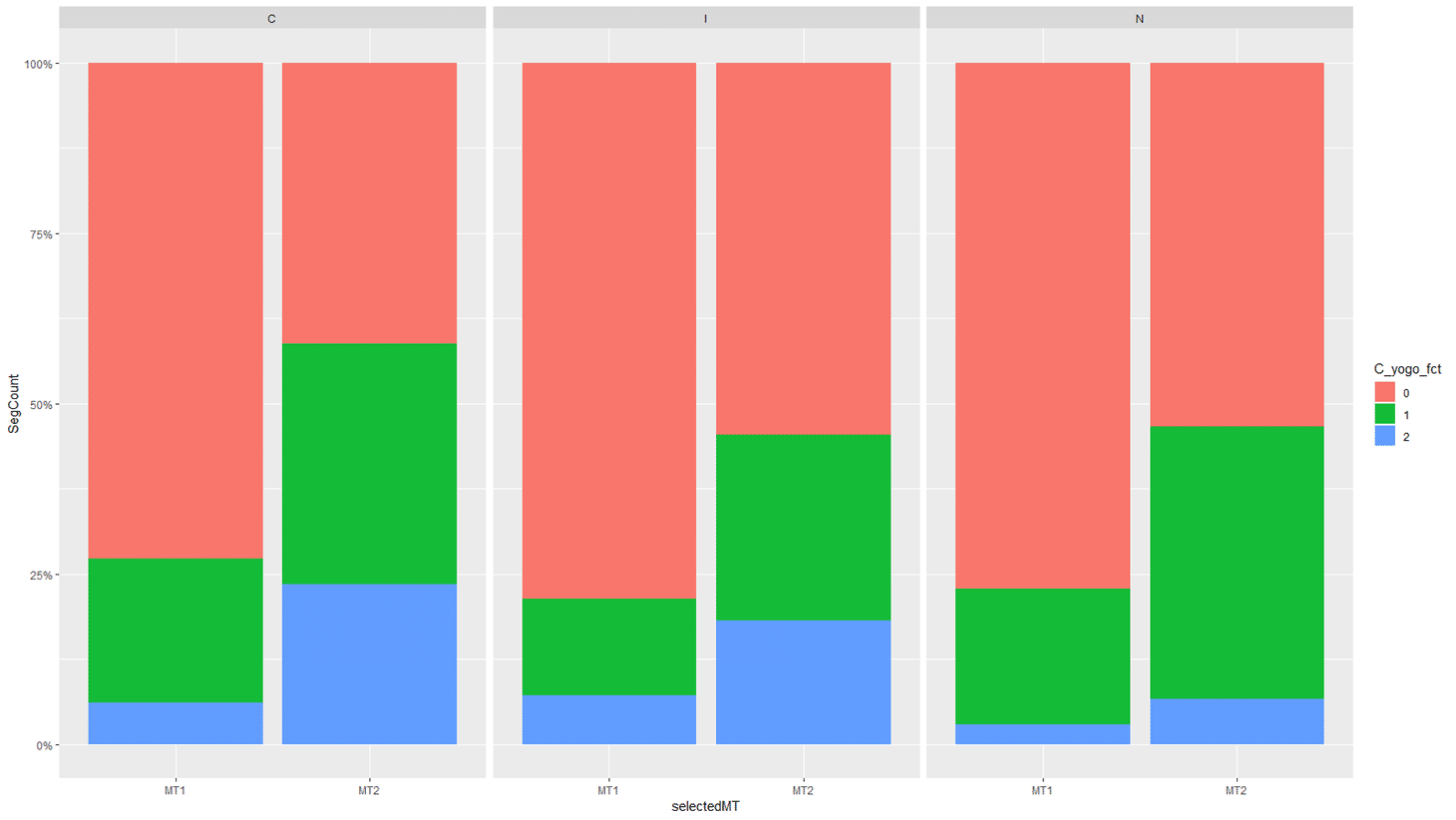

本研究では、英日および日英の翻訳における文書特化型エンジン(MT1)と医薬汎用型エンジン(MT2)の選択傾向とエラーの関係について調査しました。英日方向では、MT1が64%、MT2が36%という結果で、MT1の方が選ばれる傾向がありました。一方、日英方向では、MT1が43%、MT2が57%と、MT2の方が選ばれる傾向がありました。

エラーの種類については、用語、スタイル、流暢さ、正確さの4種類を調査しました。英日方向では、MT1の方が用語エラーが少ない傾向がありました。具体的には、MT1では1セグメント当たりのエラー数が平均0.25個で、MT2では約0.50個と約2倍に増えていました。しかし、スタイル、流暢さ、正確さエラーについては参加者全員に共通する傾向は見られませんでした。

これらの結果から、MT1とMT2の選択には用語エラーが深く関わっていることが示唆されました。一方、スタイル、流暢さ、正確さエラーはあまり影響を与えていないことが明らかとなりました。

また、修正量(EDR)とエラーの関係についても調査しました。英日方向では、スタイル、流暢さ、正確さエラーがEDRに大きな影響を与えていることがわかりました。一方、日英方向では、用語、流暢さ、正確さエラーがEDRに大きく影響していることが予想されました。

以上の結果から、翻訳者が良いAI翻訳エンジンを選ぶ理由は、用語が正しく訳出されているからであると推察されます。また、翻訳者が多くの修正を行う必要がある場合は、そのAI翻訳の出力にスタイルエラー、流暢さエラー、正確さエラーが多く含まれていることが示唆されました。

まとめ

カスタムされたAI翻訳エンジンは、翻訳品質の精度を上げ、専門特化のカスタマイズによって用語エラーの確率が減少し、それに伴って翻訳の修正量(EDR)が減少しました。

作業に伴う主観的な効率性と満足度は向上し、翻訳作業者はより高い満足度を感じていることが推察されます。

結論としては、専門特化のAI翻訳エンジンによって翻訳作業は効率化するといえます。

独自AI翻訳エンジン構築

アスカコーポレーションではお客様からデータをいただたき、お客様毎の独自のAI翻訳エンジンの構築をサービスとして提供しています。

是非、ASCAと共に専門分野特化のAI翻訳エンジンを構築しませんか?

AI学習はかつては大量のデータを必要としましたが、現在は少量の学習データから効果的に学習する技術も登場し、特化型エンジンの開発が容易になりました。

この技術を用いた医学・医薬分野特化型のAI翻訳エンジンがSciLingualです。SciLingualは、国立研究開発法人情報通信研究機構(NICT)が開発したAI翻訳エンジンをもとに、臨床、非臨床を含む医薬品開発に関する文書や医学論文など、独自に収集したデータを学習データとして、自社で追加学習した、医学・医薬に特化したオリジナルエンジンです。

上述のSiLingualエンジンをベースにした、お客様のニーズに合わせた再学習も可能です。

お問合せ

https://www.asca-co.com/contact/index.html

メールアドレス: aiko.scilingual@asca-co.com

株式会社アスカコーポレーション AIソリューション担当