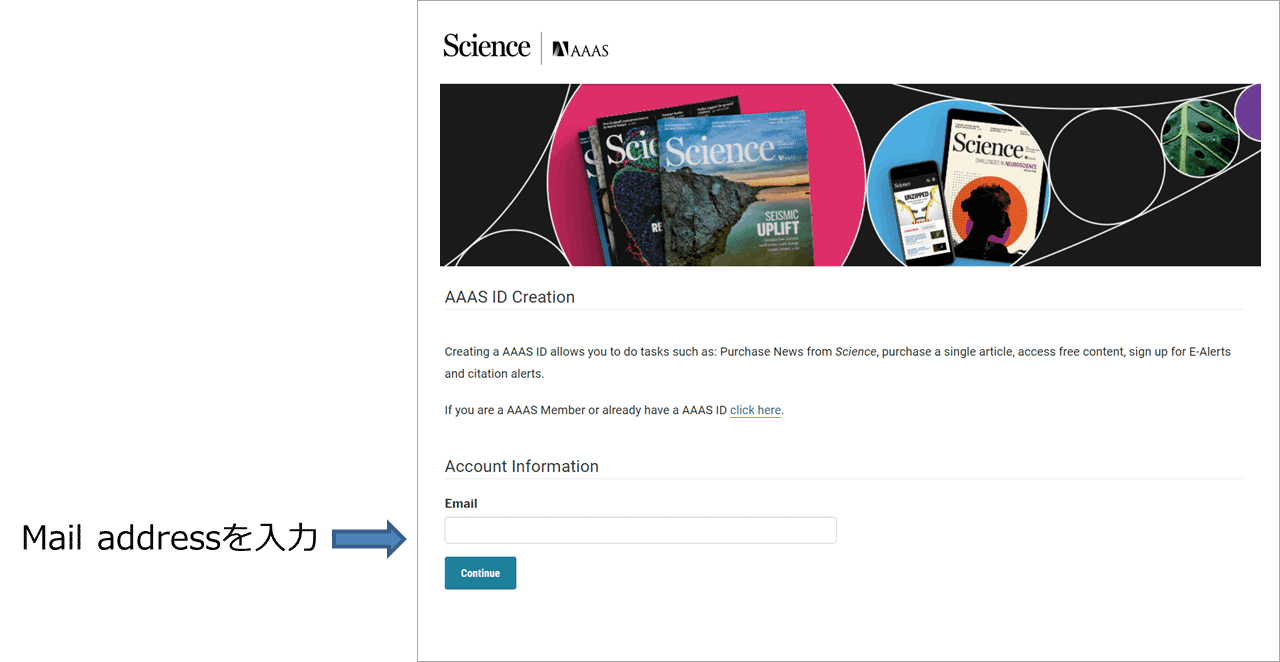

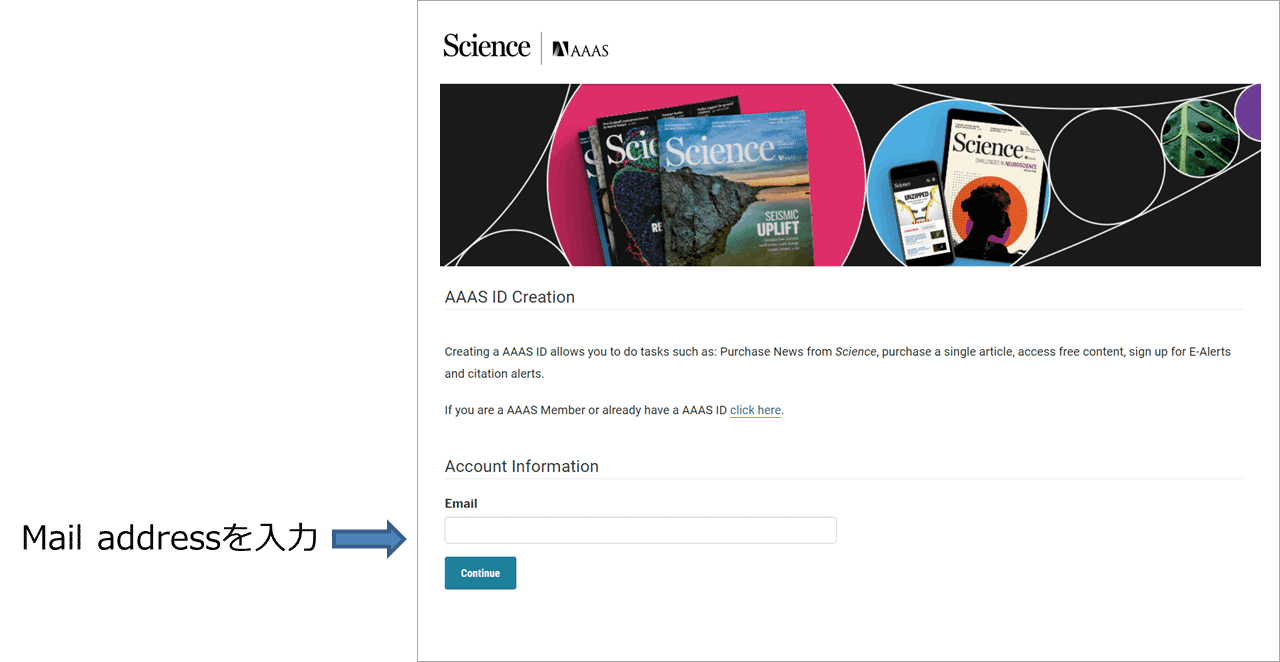

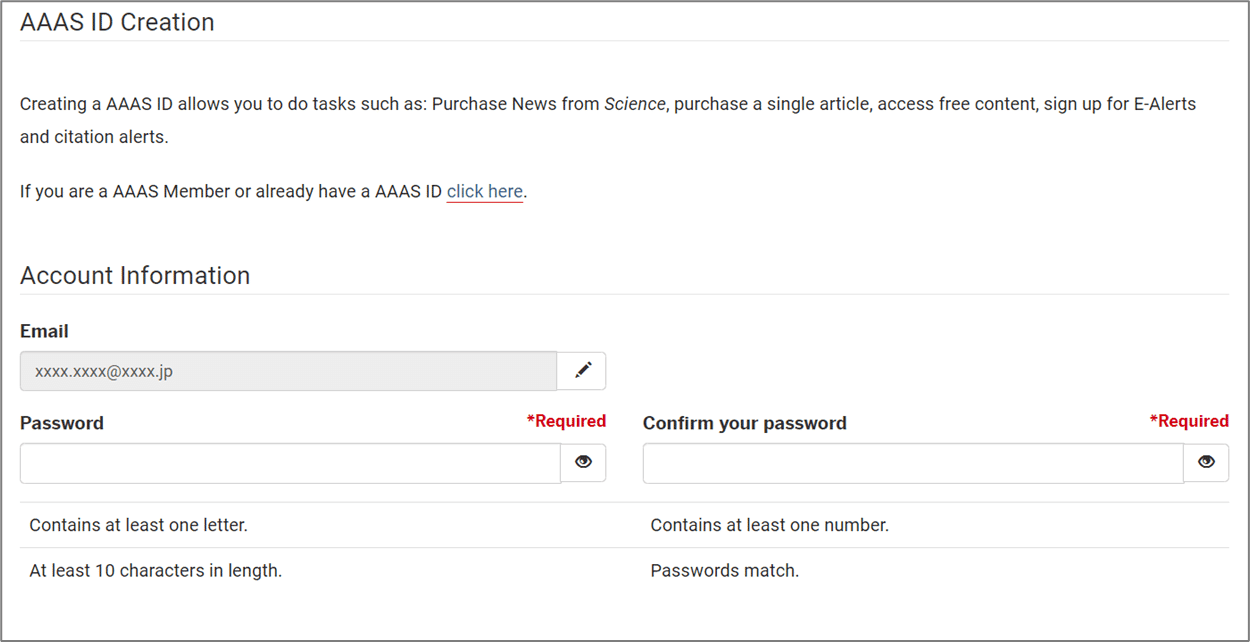

1. Account Information Mail addressを入力し、登録を開始して下さい。

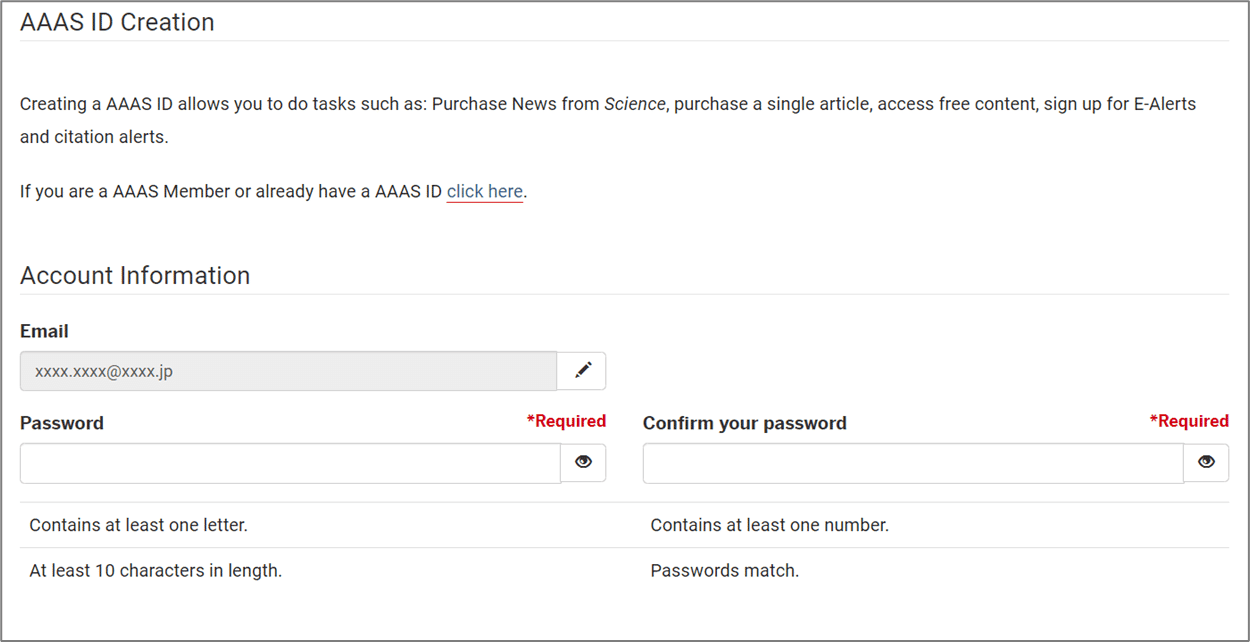

2. Mail addressを入力後、パスワードを登録します。

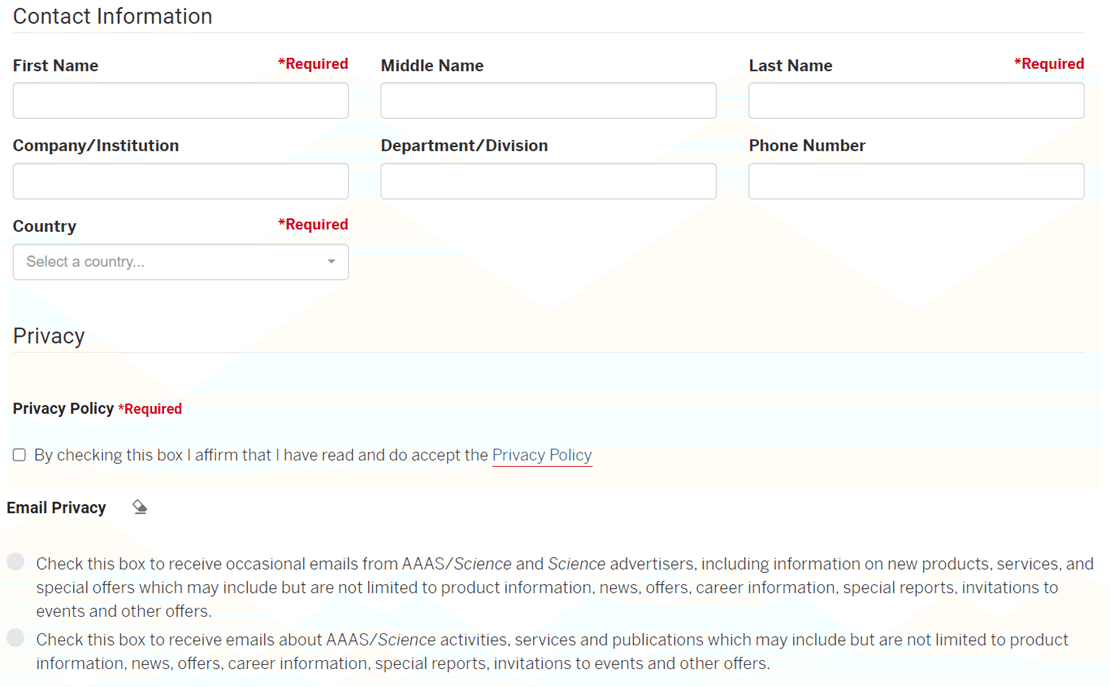

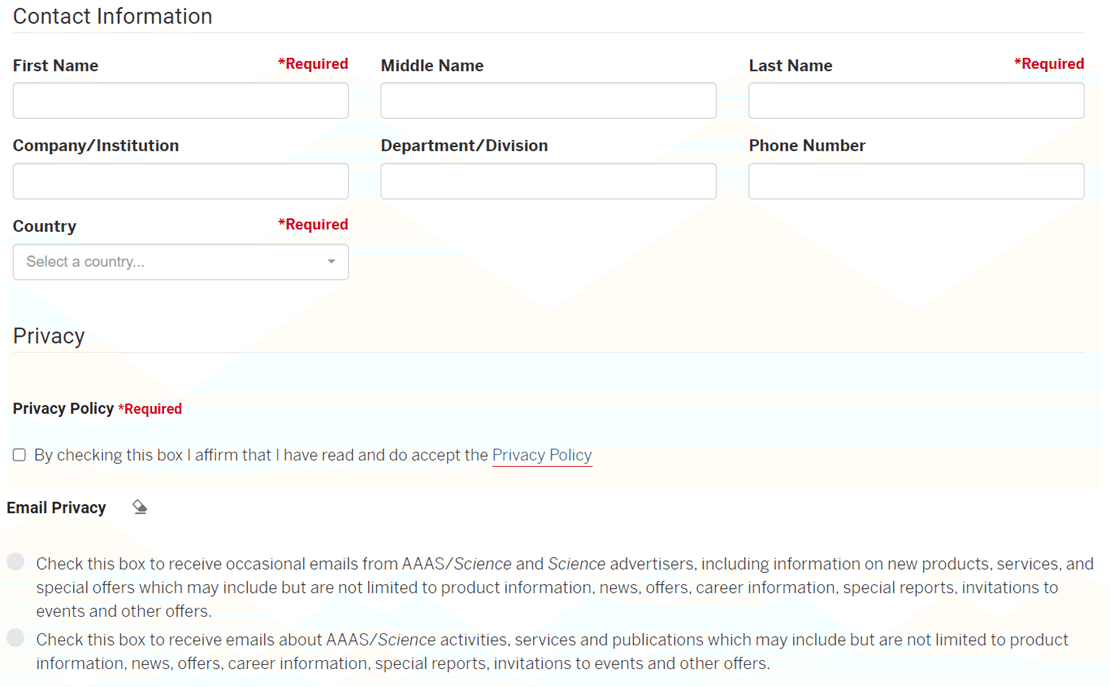

3. 個人情報を登録します。

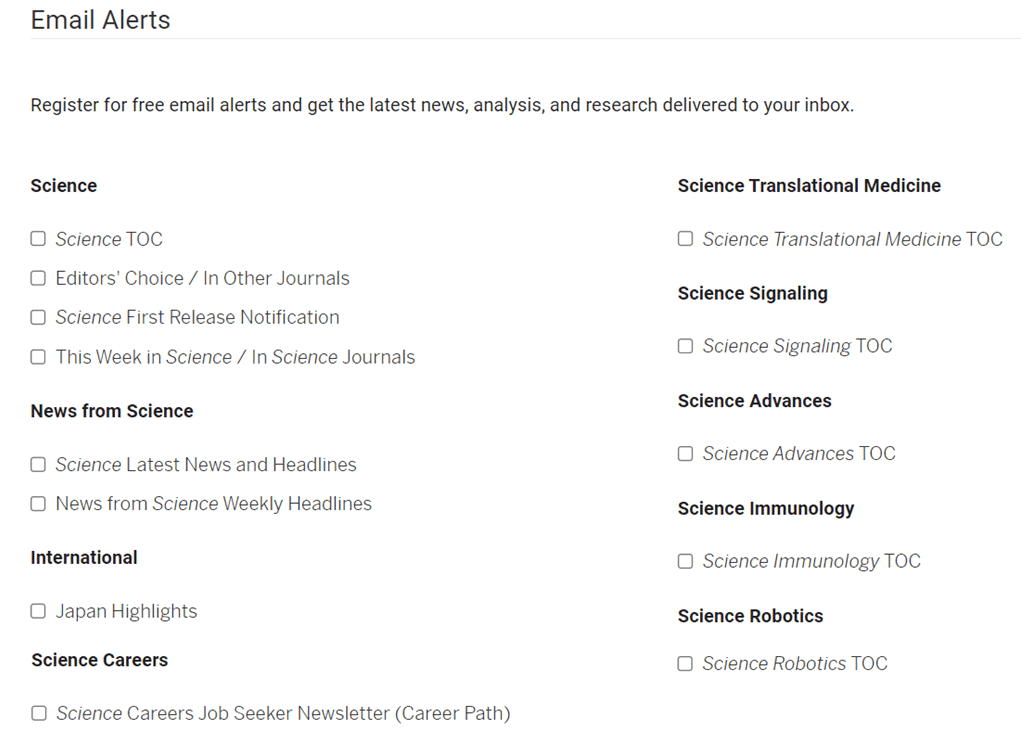

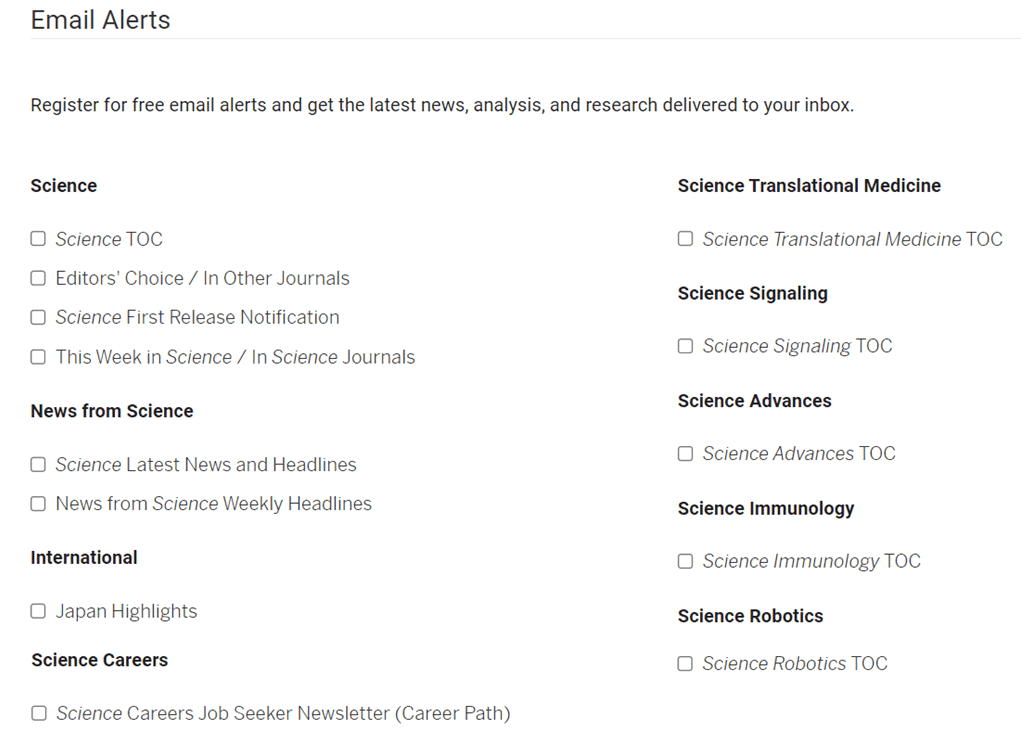

4. 購読(無料)したいメールマガジンを選択

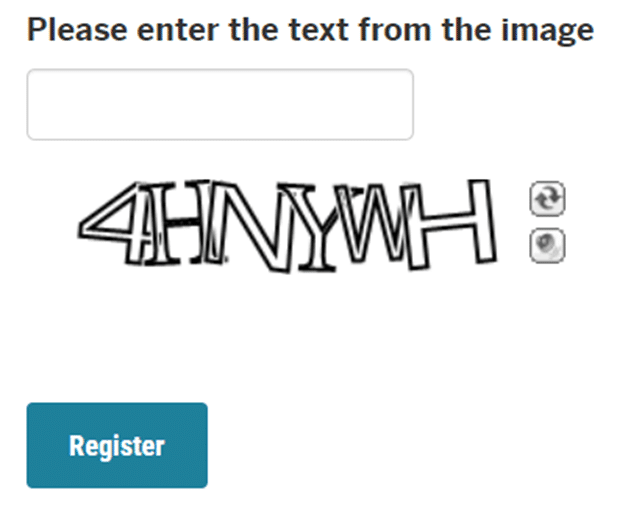

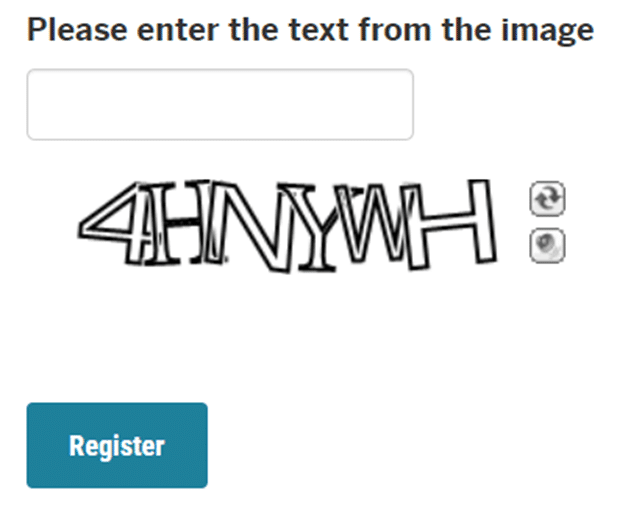

5. Registerボタンを押して登録して完了です。(選択内容は後で変更できます。)

サイエンス誌(Science)に掲載された日本人著者からの日本語タイトルとコメントを紹介します。

オントンジャワ海台は従来の推定年代より若く、より長期間活動していた

A younger and protracted emplacement of the Ontong Java Plateau

世界最大の火山体であるオントンジャワ海台の噴火が、従来の推定年代より約1000万年も若く、最大で858万年間も続いていたことが分かりました。これまで、この噴火活動は約1億2300万年前の短期間(100~300万年間)に起こり、海洋生物の大絶滅を引き起こしたと考えられていましたが、これらを見直す必要性が生じました。

独立行政法人国立科学博物館地学研究部

佐野貴司

2023年7月より、医薬・サイエンス分野のライティング技術を学ぶASCA Academyライティング講座の第6期がスタートします。

今回は「治験文書コース」及び「論文コース」を開催予定です。

今回はASCA Academy ライティング講座について、よくあるご質問をまとめました。

A:はい、可能です。

毎回録画をしており、講義終了後1週間程度、受講生の皆様全員に共有しております。

講義資料も併せて共有いたしますので、復習にご利用ください。

A:課題(宿題)が出る回もあります(出ない回もあります)。

また、課題は講師が添削し、皆様にフィードバックを致します。

A:現時点では、グループワークは想定しておらず、講義中に各々で課題に取り組んでいただき、何名かの方にその場で発表していただくような形式を予定しております。

なお、内容や時間の関係で、発表はない回や、座学のみの回もございます。

A:下記リンク先をご覧ください。

治験コース

https://note.asca-co.com/n/ndfa941256147

論文コース

https://note.asca-co.com/n/n3095cfd5578d

A:下記リンク先に、各講師の略歴とインタビュー記事を掲載しておりますので、ご覧ください。

三宅講師(治験コース)

https://note.asca-co.com/n/n7475da603e08

益田講師(論文コース)

https://note.asca-co.com/n/nc99d49dd0071

倉冨講師(論文コース)

https://note.asca-co.com/n/nee203a3614e6

下記お問合せフォームよりご質問ください。

2023年7月より、医薬・サイエンス分野のライティング技術を学ぶASCA Academyライティング講座の第6期がスタートします。今回は「治験文書コース」及び「論文コース」を開催予定です。

論文コースでは、医薬分野のアカデミック・ライティング(論文・学会発表資料作成)の全体像を学ぶことができるよう、①論文・抄録執筆、②図表作成、③スライド・ポスター作成、④QC、⑤研究・出版倫理、⑥論文投稿・学会登録、からなる体系的なカリキュラムをご提供いたします。

講義はすべてオンラインでおこない、世界中どこからでも受講いただけます。講師は、ASCAで日々ライティング業務に携わっている現役メディカルライター(元製薬会社研究開発職)および弊社シニアリンギスト(元学術出版社メディカルライター)が務め、現場の実践的な知識を皆様にお届けします。

少人数制ですので、ぜひ現役ライターの講師と積極的に話し合い、実践的な知識を吸収してください。

講義の録画は、毎回1週間程度、受講生の皆様に共有いたしますので、欠席された場合でも録画受講が可能です。

以下に当てはまる方は、ぜひ参加をご検討ください!

メディカルライター志望の方々

現在は医薬翻訳の仕事をしているが、業務の幅を広げるためにメディカルライティングもできるようになりたい。

アカデミック系文書のメディカルライティングに必要な知識を身に着けて、フリーランス等として自立的に働きたい。

医薬・バイオ分野の研究者/学生の方々

研究者/学生として、論文・学会資料の作成で押さえるべきポイントを学びたい。

出版倫理についての知識を深めたい。

現在は研究者/学生だが、メディカルライターという職業に興味がある。

コースの開講に先立ち、見どころなどをまとめた無料セミナーを5~6月に開催予定です。

ぜひ、無料セミナーにご参加いただいた上で本コースにご応募ください。

無料セミナーの詳細や申し込みは以下のリンク先から承っております。

https://note.asca-co.com/n/ndf46a529575b

皆様のご応募をお待ちしております!

論文

① 抄録: 抄録の基本的構造を理解でき、作成できる

② 読解: 英語論文を読解し、要点をおさえた解説資料を作成できる

③ 本文: 臨床に関する英語論文を作成できる

④ 図表: 図表の作成方法を理解し、作成できる

⑤ QC: QCのポイントを理解する

⑥ 倫理: 学術論文の出版倫理について理解する

⑦ 投稿: 投稿時の確認事項、注意点および受理までのプロセスを理解する

学会発表

① 発表資料: 学会発表用ポスター/スライド作成のポイントを理解し、作成できる

② 登録: 演題登録時の確認事項、注意点を理解する

論文の作成目的と基本構成

英語論文を作成するために必要なスキル

英語論文の各構成パートの実践的な作成方法

図表の作成方法

発表用ポスター、スライドの作成方法

論文QCのポイント

おさえておくべき研究・出版倫理

英語論文の投稿から受理までの実践的なプロセス

学会演題の登録方法

≪1~3回目≫論文・抄録執筆 (益田講師担当)

① 作成目的

② 各構成パートの概要と作成時の重要ポイント

・タイトル(Title)

・ 著者(Author Information)

・ 要旨または抄録(Summary or Abstract)

・ 緒言(Introduction)

・ 材料及び方法(Materials and Methods)

・ 結果(Results)

・ 考察(Discussion)など

③ 英語論文を作成するために必要なスキル

④ 英語論文の作成に役立つテクニック・知識

≪4~6回目≫図表作成 (益田講師担当)

① 作成目的

② 基本構成

③ 作成時の重要ポイント

④ 作成時に役立つテクニック・ツール

≪7~9回目≫スライド・ポスター作成 (益田講師担当)

① 作成目的

② 基本構成

③ 作成時の重要ポイント

④ 作成時に役立つテクニック・ツール

≪10回目≫QC (倉冨講師担当)

① 論文QC実施時の確認内容

② おさえておきたいポイント、注意点

≪11回目≫研究・出版倫理 (倉冨講師担当)

① 論文出版時に従うべきガイドライン(ICMJE recommendations等)

② 主な注意点:著者要件、利益相反、謝辞、研究倫理に関する情報の開示等

③ メディカルライターの役割

≪12回目≫論文投稿・学会登録 (倉冨講師担当)

① 投稿/登録前に確認すべきこと-規定、登録システム等

② 論文投稿から受理までのプロセス

※回によっては講師より課題が提供される場合もあります。

※カリキュラムは受講生や進捗の状況により、入替えや変更の可能性もございます。

・ZOOMを使用してオンラインにて開講いたします。

・益田講師担当分の1~9回(論文・学会資料作成)のみ、倉冨講師担当分の10~12回(出版・研究倫理等)のみの受講も可能です。

開講期間

2023年7月開講~2023年12月末終了(予定)

第2・4木曜日14:00~15:30(1時間30分)

※一部不規則な日程となっております。以下のスケジュールをご確認ください。

※ご都合がつかない場合、録画受講も可能です。

・オンライン講義に対応できるPC環境を整えられる方(カメラ、マイクセットなど含む)

・講師やほかの受講生と積極的に意見交換ができる方

全12回受講の場合、益田講師担当分の1~9回のみの場合、倉冨講師担当分の10~12回のみの場合で、それぞれ受講料が異なります。

1.全12回 税込66,000円

2.1~9回(論文・学会資料作成) 税込52,000円

3.10~12回(出版・研究倫理等) 税込18,000円

※お支払いは銀行振込み、クレジットカード支払い、コンビニ支払いをお選びいただけます。

※特別割引適用あり

以下の①~③のいずれかに当てはまる方は、10%割引にてご受講いただけます

① アスカコーポレーションの登録翻訳者、ライター、チェッカー

② 第1期~第5期までの修了生

③ 大学生、大学院生

定員:10名程度

※最低開講人数:8名。8名に達しない場合、開講を見送る場合がございます。

・応募締め切り予定:7月6日(木)17時

※応募状況によっては、締め切りが変動する場合がございます。

参加ご希望の方は下記フォームよりお申し込みください

益田 和義

フリーランスメディカルライター。薬学博士(大阪大学)、工学修士(早稲田大学)。

内資系製薬会社の研究所に22年間勤務し、17年間はDrug Delivery Systemの研究に,その後5年間は探索ADME (Absorption, Distribution, Metabolism, Excretion) に関する開発研究に従事した。この間に16報の論文発表及び6件の特許出願を行い,開発研究では10以上の開発化合物を選出している。その後開発部に異動し,非臨床担当責任者として13年間で10以上の開発プロジェクトを承認申請に向けてリードした。退職後は、フリーランスのメディカルライターとして、市販後資材、学会発表資料、論文、IB並びにCTDなどの医薬品に関する資料の作成支援を行っている。

https://note.asca-co.com/n/nc99d49dd0071

倉冨 剛

アスカコーポレーション 営業制作部メディカルライティング・論文課 シニアリンギスト。医学博士(東京大学)、理学修士(東京工業大学)、ISMPP Certified Medical Publication Professional™ (CMPP™)。

精神医学分野でPh.D.を取得後、外資総合系コンサルティングファーム、医科大学教員、外資学術出版社メディカルライター、フリーランスを経て現職。専門は生物学的精神医学、脳神経医学、分子遺伝学、細胞生物学。メディカルライターとして、原著論文・総説執筆(臨床試験、市販後調査等)、学会発表資料作成、文献調査等に携わる。現職では、ライティング・QCプロセスのマネジメント等を主な職務とするが、個別案件のライティングやQCにも関わる。

https://note.asca-co.com/n/nee203a3614e6

下記リンク先のお問い合わせフォームよりお問い合わせください

米国科学振興協会(AAAS)とAAASが刊行する Science 各誌は、著者に選択の権利を認めるべきだと考 えています。科学界から情報(論文)を受け取り、公開する科学論文を正確に記録することに貢献し、その 論文の全体的な公正性を保護するといったオープンアクセス(OA)注1)に関する選択肢を提供すること (OAオプション)を、私たちは支持しています。

2015年、AAASは Science Advances 誌の創刊により、論文掲載料(APC)で運営されるゴールドOA モデル注2)による出版の提供を開始しました。

他の5つの Science 各誌は購読型で、出版直後に著者が著者最終稿を機関リポジトリ注3)や個人の ウェブサイトに掲載できるグリーンOAモデル注4)を提供しています。

2023年から、Science 各誌に投稿する著者で、税金から研究資金を得ていたり、資金提供機関から 研究成果の公開を求められたりしている著者は、著者最終稿を即時に追加料金なしで自身が選ん だパブリックリポジトリ注5)に公開できるようになります。

AAASはまた、公衆衛生に直結する研究論文やゲノム参照配列を報告する研究論文は、全て出版直 後に無料でアクセスできるようにするとともに、そうした論文の著者がクリエイティブ・コモンズ・ライセン ス表示(CC BY)注6)の下で最終稿をセルフアーカイブに登録・公開できるようにしています。

AAASは、低および中所得経済圏において無料もしくは低価格で論文にアクセスできる、複数のプロ グラム(Research4Life や SciDevNet など)に参加しています。

AAASは、公開された全ての研究論文について、出版から12ヵ月経過後、全ての読者に無料でアク セスできるようにしています。

私たちはまた、著者にプレプリントサーバーを活用して査読前の研究論文や基礎データを利用可能 にするようにも勧めています。

2021年1月1日以降に購読型の Science 各誌に研究論文を投稿した著者で、「プラン S」の「権利保 持戦略」を採択している cOAlition S機関から資金を提供された著者は、CC BYまたはクリエイティ ブ・コモンズ・ライセンス表示-改変禁止(CC BY-ND)を著者最終稿に付与することができます。

AAASは、幅広い科学専門分野の研究を発表する経験豊かな総合的科学協会として、世界の科学界と強 い絆を保持しています。私たちは科学界の声に耳を傾け、質と価値でふるいにかけた購読型出版とオー プンアクセス出版を提供することで、科学界のニーズと目標に応えることに重点的に取り組んでいます。 同時に科学界で確立されている透明性の基準も遵守しています。

このページの内容は2022年9月時点における掲載記事の翻訳です。最新の情報は以下のリンク先にてご確認下さい。

Open Access at AAAS | Science | AAAS

Science Editorial 2022年9月22日号

「パブリックアクセスは公平なアクセスではない」日本語訳

https://note.asca-co.com/n/nfcb4fed1e9f8

© 2022 American Association for the Advancement of Science. All rights reserved. www.Science.org/content/page/open-access-aaas

米国ホワイトハウス科学技術政策局は8月25日、科学出版業界向けに、公開論文とその添付資料(連邦政府が資金提供した研究の成果)を2025年末までにエンバーゴなしに即時公開することを求める指針を発表しました。米国科学振興協会(AAAS、Science誌とその姉妹誌の発行元)はこの指針を強く支持しています。その内容によれば、パブリックアクセスに向けては複数の方法が考えられます。複数の方法のうち、どれが優勢になるかはscientific enterprise(科学業界)にとって重大な問題になるでしょう。

AAASは科学会員組織として、科学者と技術者の視点からパブリックアクセスを評価しています。私たちはこの10年間で、様々なパブリックアクセスモデルを試みてきました。Scienceには図書館が論文購読料を支払う購読型ジャーナルが5誌と、著者が「論文掲載料」を支払って正式に発表された論文を無料で利用できるようにする(ゴールドオープンアクセス[OA])ジャーナルが1誌あります。これら6誌のジャーナルは全て、卓越した科学情報と影響力の強い分析結果を発表していますが、それらの持続可能性モデルは異なっています。モデルはそれぞれ、高い質(著者・読者・図書館員・資金提供者は私たちに、プロの編集者が指導する厳格な査読を経た質の高い論文の掲載を期待しています)、入念な編集、全ての関係データへのアクセス、目を引く説明的なビジュアル、そして興味をそそるウェブサイトを支えています。重要なこととして、私たちは誤情報を予防するために、メインストリームメディアとソーシャルメディアを通して、出版後の多くの論文について正確な研究範囲に関する情報を提供しています。

私たちの経験では、科学の公正性と再現性にとって誰もが利用できる公開データは必要不可欠であり、私たちはこうした出版直後のアクセシビリティーを求めています。信頼できる科学情報へのパブリックアクセスも大切で、正確で理解可能な科学情報を状況に応じて適切に読者ひとりひとりに伝達することが最も重要です。どんな読者でも良いものと悪いものを区別できるわけではなく、そういう時には私たちが、完成度の高い科学論文と低い科学論文を見分ける技術を提供して手助けしなければなりません。

パブリックアクセスによって、著者と読者の様々な活動領域は、その経済状況とは関係なく発展するはずです。これが科学の卓越性と人々の理解の推進力になるのです。パブリックアクセスのモデルには包括性に不十分なものもあります。著者が論文掲載料を支払うゴールドOAジャーナルは、資金が豊富で終身雇用されており、圧倒的に男性白人が多いという上級科学者にとっては好都合ですが、資金が乏しい終身雇用されていない、人種性別がはるかに多様な駆け出しの科学者にはさほど好都合ではありません。また、歴史的黒人大学などの小規模な学校の科学者や、資金が十分得られない数学や社会科学といった分野の科学者にとっても不利です。このモデルは、読者にとっては「オープンアクセス」が可能になりますが、多くの科学者と機関にとっては不公平になり得ます。

ゴールドOAモデルが科学業界にとってダメージとなるのは、それが薄利多売型のビジネスモデルのインセンティブになるときです。というのはその場合、論文1本あたりの収益が少なく、発行者は、ビジネスを回すためにどこかにその論文を公開せざるを得なくなるからです。発行者にとって逆インセンティブとなるのは論文の受理を加速させることであり、それによって「パブリッシュ・オア・ペリッシュ(論文を発表しない学者は消える)」という学術界の考え方が促進され、predatory publishing(ハゲタカ出版)の魅力が高まり、科学論文の質が低下します。私たちはゴールドOAジャーナルの出版者として、論文の質を維持するとともに、金銭的な目標を達成するために論文を受理する(その気持ちは分かりますが)ことはしないという、代償を伴う決断を下しました。

AAASは科学者のための会員組織として、私たちが支援する企業にとって進むべき最善の道を模索しています。私たちは、読者にとっての公平なアクセスと出版への公平なアクセスの間の緊張のバランスを取ろうと懸命に努力しているところです。そういうことからScience各誌は、大規模で研究集約的な機関ほど支払い額も大きくなるという、漸進的な価格設定のライセンスに基づいて利用してもらうようになっています。私たちは近いうちに、「グリーンOAゼロデー」と呼ばれる方針の下、納税者が資金を提供する全ての研究について即時のパブリックアクセスを提供する予定です。この方針では、Scienceの著者は自身の「著者最終稿(査読を完全に済ませた改訂版)」を、即時にまた追加料金なしに、自身が選んだパブリックリポジトリに掲載することが可能です。このような方式により、著者に対して論文掲載料の支払いを求めることなく即時のパブリックアクセスが可能になりますし、それと同時に、革新的な研究成果を伝えるという、また研究が社会に及ぼす影響に光を当てるというScience各誌の使命も達成されることになります。

AAASは、こうした私たちの方法が完璧ではないこと、また全てのジャーナルに有効であるとは限らない可能性があることは承知しており、引き続き他の案も模索していきます。私たちは、著者と読者にとって最大限公平な方針を実行するために、ホワイトハウス、資金提供機関、その他の様々な人々と連携していきたいと強く望んでいます。当面は私たちのやり方で、科学者の地理的ロケーション・機関提携・学術ランク・アイデンティティとは関係なく、世界を変える科学論文が発表され、公的な場所に掲載されることを保証します。私たちが改善しようとしている業界の構造に、さらなる構造的な不公正を組み込んではならないと、私たちは認識しています。

–Sudip Parikh、Shirley M. Malcom、Bill Moran

この文章は、Scienceの記事を翻訳したものです。内容に関しては必ず原文をご確認ください。

https://www.science.org/doi/10.1126/science.ade8028

AAASのオープンアクセス

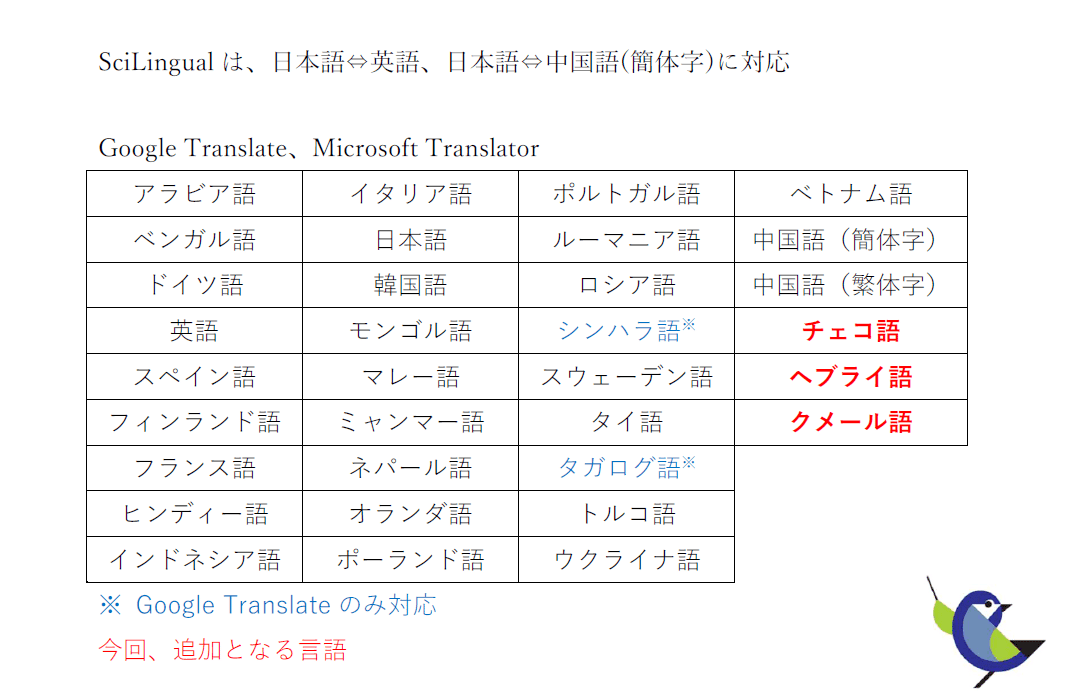

AI翻訳サービス「AIKO SciLingual」 に新たに 3 つの言語(チェコ語、ヘブライ語、クメール語)が追加されます!

これにより、AIKO SciLingualの対応言語は33言語となります!

2023 年 6 月 29 日(木) 18:00〜19:00(日本時間)

※今回のアップデートに伴うダウンタイムはありません。

チェコ語

チェコ語はチェコ共和国の人口の 9 割以上を占めるチェコ人と、周辺国やアメリカ合衆国、カナダ等にも話者が存在し、チェコ共和国の国内外を合わせるとその話者人口は 1000 万人を超えます。

ヘブライ語

「現代ヘブライ語」は約 1700〜1800 年間の断絶を経て近代ヨーロッパで復興され、現在主にイスラエル国で話される言語です。およそ 700 万の人々が現代ヘブライ語を話すと言われています。

クメール語

クメール語はカンボジアの公用語で、全人口の約 9 割を占めるクメール人(約 1500 万人)が用い、カンボジアの国語および公用語となっています。

ご活用ください。

無料トライアルは下記よりお申込みいただけます。

https://www.asca-co.com/special/aiko/trial/

2023年7月より、医薬・サイエンス分野のライティング技術を学ぶ

ASCA Academyライティング講座の第6期がスタートします。

今回は「治験コース」及び「論文コース」を開催予定です。

コースの開催に先立ちまして、担当講師陣より、講義の見どころや

概要をご案内する無料セミナーを開催いたします。

ライティング講座にご興味がある方は是非ご参加ください!

6月21日(水)14時~15時 ※終了

6月28日(水)13時半~14時半 ※終了

7月4日(火)11:00~11:45 ※論文コースのみの説明

7月6日(木)11:15~12:00 ※論文コースのみの説明

※その他日程の開催については、日時が決定次第、ご案内いたします。

1.事務局よりご挨拶

2.治験コースについて

3.論文コースについて

4.質疑応答

※1~3に関しましては、5月24日に開催しました説明会の録画になります。

ASCA Academyライティング講座は2種類のコースがございます。

無料セミナーでは各担当講師が、それぞれのコースの見どころについて

お話いたします。

各コースの詳しい情報に関しては、詳細ページをご確認ください。

以下2点から、より実践的なライティングを目指していきます。

・様々な治験文書(Protocol、CSR、CTD)の構造や記載すべき内容について理解する

・これらの文書がどのように作成され、使用されるかを理解する

https://note.asca-co.com/n/ndfa941256147

医薬分野のアカデミック・ライティング(論文・学会発表資料作成)の

全体像を学ぶために、以下の体系的なカリキュラムをご提供いたします。

1.論文・抄録作成

2.図表作成

3.スライド・ポスター作成

4.QC

5.研究・出版倫理

6.論文投稿・学会投稿

https://note.asca-co.com/n/n3095cfd5578d

・治験文書についてより深く知りたい

・論文・学会資料の作成のポイント(ライティング手法・出版倫理等)を学びたい

・現在は翻訳者/研究者/学生だが、メディカルライターに興味がある

・他ではなかなか学べない知識を得られる貴重な機会だった。

・論文作成に関する体系的な知識を身に着けたいと思っていたので目的は達成できた。

・実際の仕事に繋がる内容がよかった。

・事務局担当者が受講生全員と面談を実施し、今後の進路などについてお伺いいたします。

また、ご希望の方には弊社のトライアルを受けていただけます。

・トライアルに合格された方には、実際に弊社よりお仕事も依頼しております。

(例)某外資系製薬メーカーのCTDライティング案件

※申込み受付を終了しました。

下記リンク先のお問い合わせフォームよりお問い合わせください

6月21日(水)15:30~17:00、アジア太平洋機械翻訳協会(AAMT)第4回定時社員総会が開催され、記念講演として「第18回AAMT長尾賞/第10回AAMT長尾賞学生奨励賞 受賞記念講演」が催される。このイベントはオンラインとリアルのハイブリッド形式で行われ、総会はAAMT会員に限定されるが、記念講演はだれでも無料で参加できる。

https://peatix.com/event/3589033から申し込み、MTの最新研究成果を直接聞いてほしい。

第18回AAMT長尾賞は「医薬品開発業務を迅速化するための機械翻訳の協調的開発と運用」というタイトルで、中外製薬株式会社 信頼性保証企画部 翻訳マネジメントグループとASCAが賞を受け、当日は開発を担当した早川が取り組みを紹介する。

新薬開発のスピード化を追求するために、中外製薬様では長らく翻訳のプロセス改善に取り組んでおられた。ASCAも、高い精度を保ちつつ、より速く、安定的な翻訳品質を追求するために、機械翻訳の開発・導入を進めていた。その両者の思惑が合致し、運用にこぎつけたのが今回のプロジェクトである。

組み立てからコーパス準備に始まり、PEのスタイルガイドから評価まで、実施までに1年はかかったかもしれない。まだまだMTの精度に不安があった時代ではあったものの、中外製薬様の理解と熱意のおかげでここまでの価値を生むまでになったのだ。

そうした取り組みと効果を今回のセミナーで発表する。

なぜMTを使わなければいけないか、納得しにくいと思っている翻訳者さん、チェッカーさんにも聞いてほしい。MTは翻訳に欠かせない、最高に便利なツールである。

加えて、東京都立大学システムデザイン研究科と東京工業大学情報理工学院の学生さん研究による、長尾賞学生奨励賞も興味深い。合わせて聴講してほしい。(石岡映子)

関連記事:「第18回(2023年)「AAMT長尾賞」を受賞しました」