■ 講演

演題:Research Funding in a Changing Environment(変化する環境における研究資金)

演者:水本哲弥氏

独立行政法人日本学術振興会(JSPS)

日本学術振興会(JSPS)理事の水本哲弥氏は、研究資金の変化する状況について講演を行った。まず自身の紹介として、電気電子工学のバックグラウンドを持ち、長年にわたり集積フォトニクスの研究に携わってきたことを述べた。続いて、JSPSの活動について説明し、自然科学、人文科学、社会科学を含むあらゆる分野の好奇心駆動型研究を支援する役割を強調した。

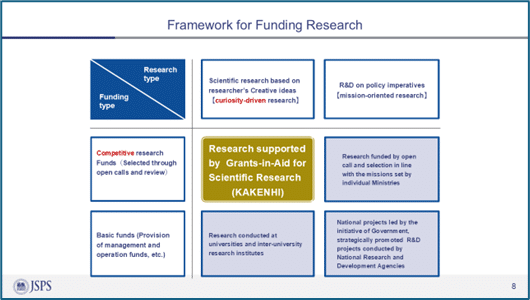

水本氏は、JSPSが1932年に設立され、日本の研究資金配分機関の中でも研究者の自律性と研究の多様性を重視する点で独自の存在であることを説明した。JSPSは文部科学省(MEXT)の管轄下にあり、ボトムアップ方式を採用している。研究者からの自由な発想に基づく申請を受け付け、ピアレビューによる審査を経て採択を決定することで、公平性と透明性を確保し、学術的な価値に基づいた判断を行っている。

講演の中心となったのは、JSPSの主要プログラムである「科学研究費助成事業(科研費)」についてであった。このプログラムは、基礎科学から応用科学まで幅広い研究カテゴリーを支援している。科研費は、日本の競争的研究資金の約3分の1を占め、2024年度の予算は約2,400億円に達する。水本氏は、評価制度、研究カテゴリー、研究資金の活用方法の改善を目的とした最近の改革についても言及した。

また、水本氏は次世代の研究者育成の重要性についても触れた。JSPSは若手研究者向けのフェローシッププログラムを提供し、経済的支援や国際的な研鑽機会を提供している。これらの取り組みは、将来の研究リーダーを育成し、国際的な研究コミュニティにおける日本の存在感を高めることを目的としている。

個々の研究者の支援に加え、JSPSは国際共同研究の促進にも力を入れている。水本氏は、日本の研究を世界に発信し、国際的なネットワークを強化することの重要性を強調した。特に、「先端科学(FoS)シンポジウム」や「HOPEミーティング」などのプログラムを紹介し、若手研究者とノーベル賞受賞者など著名な研究者が学際的な議論やネットワーキングを行う場を提供していることを説明した。

講演の締めくくりとして、水本氏はJSPSの社会との関わりや学術研究への関心を高める取り組みについて述べた。ノーベル・プライズ・アウトリーチと共催する「ノーベル・プライズ・ダイアログ」は、学術・科学技術に対する一般の理解を深めることを目的としている。また、「ひらめき☆ときめきサイエンス」や「サイエンス・ダイアログ」などのプログラムを通じて、学校教育の場で学術研究への関心を喚起する活動も行っている。

最後に、国際研究ネットワークの重要性についての質問に対し、水本氏は、JSPSが日本の研究活動を強化し、国際社会と連携する役割を果たしていることを強調した。そして、自由な発想に基づく学術研究の支援を継続し、学界と産業界の連携を促進することで、日本の学術の発展に貢献していくというJSPSの使命を改めて述べた。

コメントを残す