■ 閉会の辞

演題:Role of Research Universities in Japan(日本における研究大学の役割)

演者:湊 長博 氏

京都大学総長

京都大学総長の湊長博氏は、「Science Japan Meeting 2025」の締めくくりとして、本イベントを共催いただいた米国科学振興協会(AAAS)およびその他関係機関に感謝の意を表した。続いて、日本の大学に対する社会的関心が高まっている現況に触れ、特に研究大学には現代における複雑な課題に答えるべく重要な役割が期待されていると述べた。この変化は、かつて日本が重工業などの大企業による急速な経済成長を遂げた後、長きに亘る経済停滞と社会の硬直化を招いた、いわゆる「失われた数十年」への反省とともに生まれたのではないかとの考えを示した。

何より日本の従来の成長モデルが競争力を失いつつあるのは、近年の技術革新や急速なグローバル化によるもので、その結果、研究大学は改めて社会的使命を再定義し、組織構造を進化させる必要があると述べた。

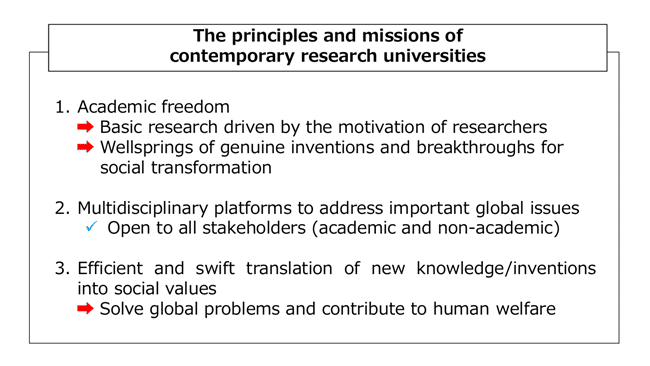

日本の研究大学における基本原則の一つは「学問の自由」であり、それは基礎研究を推進する上で不可欠である。湊氏は、現代の研究大学が果たすべき三つの主要な使命として、①研究者の自由な発想に基づく革新的な研究の推進、②学際的なプラットフォームを通じたグローバル課題解決への貢献、③科学的発見、発明の効率的且つ迅速な社会価値への転換、を提起した。

また、産学連携のあり方を見直し、より効率的かつ柔軟な協力体制を構築するため、研究開発(R&D)の初期段階から産業界と包括的な協定を結び、社会のニーズや研究開発の目標を共有することを提案した。さらに、研究成果の社会実装を促進するためには、産業界から大学発スタートアップベンチャーに対する投資や技術・人材の提供が不可欠であると強調した。そしてその社会実装の具体例として、京都大学が複数の企業と協力して開発した「photonic-crystal surface-emitting laser, PCSEL(フォトニック結晶レーザー)」について触れ、一般社団法人を立ち上げて、この革新的な半導体レーザーの実用化に向けた橋渡しを行っている事例が紹介された。湊氏は、産業界と学術界の関係を相互に信頼と尊重に基づいたものにすることで、社会に変革をもたらすイノベーションを生み出すとともに、主要な社会課題に解決策を見出すことができるのではないかと述べた。

コメントを残す